病院やクリニックなど受診した時に、体の不調の原因を突き止めるためにいろいろな検査を受けたことがある人は少なくないと思います。

疑いを持っている疾患によって検査内容は変わります。

そこで疑問にあがってくることにCTとMRIの違いです。

どちらも体の中を確認することは同じですが、使い分けされています。

そこでCTとMRIの違いを解説します。

CTの仕組みと特徴

CTはX線を利用して体の断層画像を得る技術です。

X線管が患者の周りを回転しながら放射線を照射し、反対側に配置された検出器が透過したX線を捉えます。

このデータをコンピュータが処理することで、体の内部を輪切りにしたような高精細な画像が生成されます。

CTの最大の特徴は、短時間で撮影が可能な点です。通常、数秒から数分で全身のスキャンが完了するため、緊急時の診断に適しています。

また、骨や肺、血管などの構造を鮮明に描出できるため、外傷や骨折、肺疾患の評価に優れています。

CTの弱点

X線を使用するため放射線被曝が伴い、特に繰り返し検査を受ける場合や妊娠中の患者には注意が必要です。

また、軟部組織(筋肉や臓器)のコントラストがMRIほど鮮明でないため、細かい組織の違いを見分けるのは苦手です。

MRIの仕組みと特徴

強力な磁場と電磁波(ラジオ波)を利用して画像を生成します。

人体の水素原子核(主に水や脂肪に含まれる)を磁場で共鳴させ、その信号を検出して画像化する仕組みです。

このため、放射線被曝のリスクがなく、長期的な安全性が高いとされています。

MRIの特徴は、軟部組織の描出能力にあります。

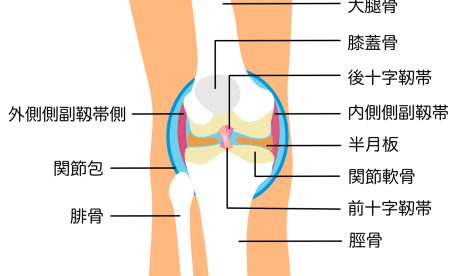

脳、脊髄、筋肉、関節、臓器などの詳細な構造や異常を高コントラストで捉えられるため、神経疾患(脳卒中や腫瘍)、関節損傷、がんの診断に適しています。

MRIの弱点

撮影時間が長く(15分~1時間程度)、患者は狭い装置内でじっとしていなければならず、

閉所恐怖症の人には負担となることがあります。

また、磁場を使用するため、心臓ペースメーカーや金属製のインプラントを持つ患者には使用できない場合があります。

用途の違い

CTとMRIは、診断したい部位や目的に応じて使い分けられます。

例えば、頭部外傷や急性出血の疑いがある場合、迅速さが求められるためCTが選ばれます。

一方、脳腫瘍や多発性硬化症など、組織の微細な変化を調べる必要がある場合にはMRIが適しています。

胸部では、肺梗塞や肺炎の評価にCTが、乳がんや心臓疾患にMRIが使われることが多いです。

また、骨折の診断はCTが得意ですが、靭帯や軟骨の損傷を見るならMRIが優れています。