睡眠は体を回復させるために行うということは詳しく知らなくても理解をしている人がほとんどだと思います。

疲れを感じていたり・寝不足だったりすれば、自然と眠りにつけますが、

世の中には不眠といってなかなか寝付けない・眠れない人もいます。

不眠は脳疲労と関係しているとも言われています。

脳疲労が不眠を引き起こすメカニズム

脳疲労の原因は、ストレス、過労、情報過多などです。これにより自律神経系が乱れ、交感神経が優位になります。

交感神経は「闘争・逃走反応」を司り、心拍数増加や覚醒状態を維持します。

本来、夜間は副交感神経が優位になりリラックスしますが、脳疲労時はこの切り替えがうまくいかず、入眠が妨げられます。

さらに、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れます。

セロトニンやメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が減少し、ドーパミンやノルアドレナリンが過剰になると、脳が「休めない」状態になります。

不眠が脳疲労を増幅するメカニズム

不眠は脳の回復を阻害します。睡眠中、特に深いノンレム睡眠で脳の老廃物(アミロイドβなど)が除去され、記憶の定着が行われます。

不眠時はこれが不十分で、脳の炎症や酸化ストレスが増加。結果、翌日の認知機能が低下し、脳疲労が蓄積します。

ホルモン面では、コルチゾール(ストレスホルモン)が不眠で過剰分泌され、脳の海馬(記憶担当)を損傷。慢性不眠はうつ症状を誘発し、脳疲労を慢性化させます。

脳疲労 → 不眠 → 脳疲労のループが問題です。

疲れた脳は睡眠を求めますが、過剰覚醒で眠れず、睡眠不足がさらに脳を疲弊させ、悪循環に陥る。

対処法と予防

□生活習慣の見直し 就寝1時間前のスクリーンオフ、規則正しい睡眠スケジュール。カフェインは午後以降避ける。

□リラクゼーション技法 マインドフルネス瞑想や深呼吸で副交感神経を活性化。脳疲労軽減に有効(ハーバード大学研究)。

□運動と栄養 適度な有酸素運動(散歩30分/日)でセロトニン増加。マグネシウム豊富な食品(ナッツ、緑野菜)でメラトニン支援。

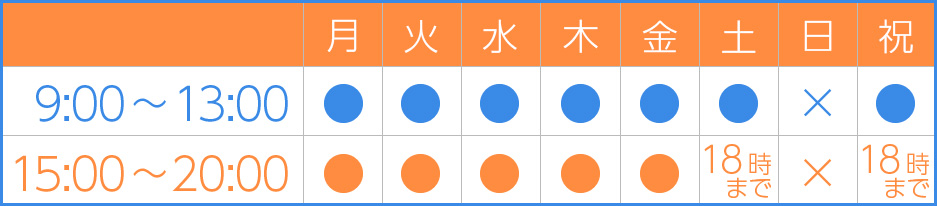

□専門的介入 症状が2週間以上続く場合、認知行動療法(CBT-I)や睡眠薬を検討。脳疲労診断にはEEG検査が有用。

□環境整備 暗く静かな寝室、温度18-22℃維持。

睡眠日誌とつけて、健康的な睡眠を取り戻しましょう。