前回は季節の変わり目と体調の関係の話から世界の過酷な地域での状況を顧みながら話をすすめました。

環境に適応できるように工夫がされていることが分かったので実践できるようにすることが快適に日常生活を過ごすことに繋がると思います。

工夫をするためには原因になることを知らなければなりません。

季節の変わり目は気温や気候の変化が大きいタイミングになります。

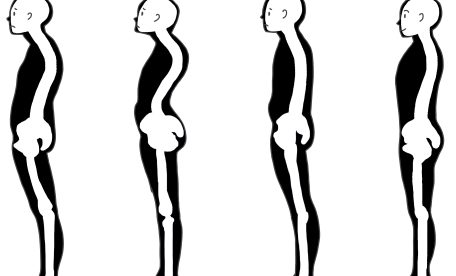

体温調節のために自律神経が活発に働き、血管の収縮や拡張、発汗、心拍数の調整などを行います。

例えば、寒暖差が大きい場合、体は短時間で体温を維持しようと多くのエネルギーを消費します。

この過剰な負荷が自律神経のバランスを崩し、疲労感、頭痛、めまい、睡眠障害などの症状を引き起こすことがあります。

気候の変動は免疫系にも影響を与えます。

急激な温度変化や湿度変化は、鼻や喉の粘膜を乾燥させ、ウイルスや細菌に対する防御機能を低下させることがあります。

気温の急激な低下は、血管を収縮させ、血圧を上昇させる傾向があります。

これは特に高齢者や心血管疾患を持つ人にとってリスクとなります。

寒冷な環境では、心臓が血液を送り出すために多くの負荷がかかり、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まる可能性があります。

逆に、暑い環境では脱水や熱中症のリスクが増加し、特に高齢者は体温調節機能が低下しているため、適応が難しくなります。

気候の変化は心理的な影響も与えます。

例えば、雨の日や急激な気温低下は気分を憂鬱にさせ、季節性情動障害(SAD)のような症状を引き起こすことがあります。

また、気圧の変化(特に低気圧)は頭痛や関節痛を引き起こすことがあり、これがストレスや不安を増幅させます。

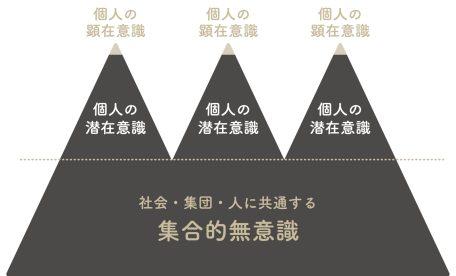

心理的ストレスは、自律神経やホルモン分泌にも影響を与え、結果として体調不良を引き起こす悪循環を生むことがあります。

個人の体質や健康状態にも大きく左右されます。

たとえば、慢性疾患を持つ人、アレルギー体質の人、ストレス耐性が低い人は、気候変化に敏感に反応する傾向があります。

これらも原因になるので、対策を立てるといいと思います。